少し長いですが、最近の政治ニュースを見て感じたことをGeminiくんに聞いてみましたので、その回答をあげておきます

ちなみに聞いたことは「日本のGDPに占める政府支出の割合・金額はどの程度で、それが意味することはなにか?」というふわっとした質問です。以下回答。

1. 約240兆円は、あなたの「負担」と「利益」に直結している

政府が支出する約240兆円という巨額の資金は、主に税金や国債(国の借金)で賄われています。これから社会に出て働き、税金を納めることになる若年層は、この支出の大きな「負担者」となります。同時に、このお金は教育、医療、年金、子育て支援、公共サービスなど、将来あなたが「受け取るかもしれない利益」にも使われます。投票に行かないということは、自分が負担するお金が何に使われ、どのようなサービスとして自分に返ってくるか、その使い道を決めるプロセスに自らの意思を反映させないということです。これは、自分の財産や将来の生活に対する関心を放棄していることと同じです。

2. 政府支出の使い道が、あなたの「将来の機会」と「生きる環境」を形作る

約240兆円という資金が、国のインフラ、科学技術研究、環境対策、文化振興など、社会の基盤や将来の可能性を左右する分野にどのように配分されるかは、私たちの将来の機会や生きる環境を直接的に形作ります。例えば、環境対策への投資が少なければ将来の気候変動リスクは高まりますし、教育や研究への投資が少なければ新しい産業や雇用が生まれにくくなるかもしれません。若年層が将来どのような仕事に就き、どのような社会で暮らすことになるかは、現在の政府支出の決定に大きく依存しています。投票を通じて、これらの重要な決定に影響を与えることは、より良い将来の機会と快適な生活環境を自ら作り出すための行動なのです。

3. 投票は、将来世代への「借金」をどうするかを決める権利である

現在の政府支出の一部は、国債という形で借金に依存しています。この借金は、これから長く社会を支えていく若年層を含む将来世代が返済していく必要があります。約240兆円という支出規模が大きいほど、それが借金に依存している場合、将来の負担は増大します。投票は、現在の世代が必要な支出を行いながらも、将来世代に過度な負担を残さないようにするための財政規律や、借金の返済計画について、どのような考えを持つ政党や候補者を選ぶかという意思表示の場です。投票しないということは、将来自分が負うことになるかもしれない「借金」の額や、それをどう返すかという極めて重要な決定プロセスから降りてしまうことを意味します。

これらの理由から、約240兆円という巨大な政府支出の現実を踏まえれば、若年層が自身の利益と将来のために、投票という最も基本的な政治参加の方法を通じて、その意思を表明することの重要性は明らかであると言えます。

この長さの文章を読める人口も減少傾向にあるように感じる昨今ではありますが、なんにせよ、主権を行使する機会ごとに、我々の(多角的な意味での)民度を上げておくことに損はないと思います

週頭は「徹底すること」「深耕すること」の偉大さを四国の地でまざまざと体感させていただきました

もちろん事業にはライフサイクルがあるので、時々に応じた配分はあるでしょうが、こと「徹底」については、突き詰めた経験体験実践知が無い集団・個人にはできないことです

昨今の風潮だと「ハラスメント」と呼ばれるぐらいのストレスとそこから生まれる超回復があればこその「徹底力」発現だと思います

翻って自社の風土を顧みると、良くも悪くも「適温」何じゃないかと思います

故・野村克也氏が阪神タイガースの監督として成功しなかった要因などは、自社の現状を見る面白い視点を与えてくれると思います

野村克也氏が阪神タイガースで成功しなかった主な要因

野村克也氏はヤクルトスワローズや東北楽天ゴールデンイーグルスでチームを立て直し、優勝やクライマックスシリーズ進出に導くなど、卓越した手腕を発揮しました。しかし、1999年から2001年まで指揮を執った阪神タイガースでは、3年連続で最下位に終わるなど、期待されたような結果を残すことができませんでした。その背景には、いくつかの複合的な要因があったと考えられています。

1. チームの根本的な戦力不足

野村監督が就任した当時の阪神タイガースは、長年の低迷期にあり、チーム全体の選手層や個々の選手の能力において、他球団と比較して見劣りする部分が少なくありませんでした。野村監督の「ID野球」(データを駆使した戦略的な野球)は、選手の能力を最大限に引き出し、相手の隙を突くことに長けていますが、それを機能させるためには、ある程度の基礎的な選手能力や層の厚さが必要です。当時の阪神には、ID野球を実践できるレベルの選手が少なく、また、野村監督が求めるレベルに到達するまでには時間が必要でした。

2. 「ID野球」の浸透にかかる時間とチーム文化との摩擦

野村監督のID野球は、選手の意識改革や野球に対する考え方を根本から変えることを求めるものです。データ分析に基づいた緻密な戦略理解や、状況に応じた判断力が選手に求められます。しかし、長年の阪神のチーム文化や、当時の選手の意識との間に乖離があり、短期間でID野球をチーム全体に浸透させることは容易ではありませんでした。選手が新しいスタイルに適応し、監督の意図を理解して実践できるようになるまでには、通常、相当な時間が必要ですが、結果が求められるプロの世界で、その猶予が十分にあったとは言えません。また、メディアやファンからのプレッシャーも大きく、じっくりとチームを作る環境が整いにくかった側面もあります。

3. 独特のプレッシャーと環境

阪神タイガースは、良くも悪くもマスメディアやファンの注目度が非常に高く、そのプレッシャーは他球団とは一線を画します。野村監督自身も多くの注目を集めましたが、チームが低迷する中で、そのプレッシャーは選手や監督自身にも重くのしかかりました。また、フロントとの関係性や、チーム内の人間関係なども、必ずしも野村監督が理想とする形で機能しなかった可能性も指摘されています。外部からの強い期待と内部の様々な要因が絡み合い、チームを安定した状態に保つことが困難だったと考えられます。

これらの要因が複合的に作用し、野村克也氏をもってしても、阪神タイガースを短期間で浮上させることは極めて難しい状況だったと言えるでしょう。彼の野球理論や指導力は疑う余地がありませんが、チームが置かれた状況や環境との相性が、成功を阻む要因となったと考えられます。

簡単にGeminiで生成した文章ですが、サクセストラップや組織風土の重要性など、最近ならDXがうまくいかない組織の特性と妙に一致すると感じます

新陳代謝、大切ですね

グループ懇親会の翌日は環境整備点検です

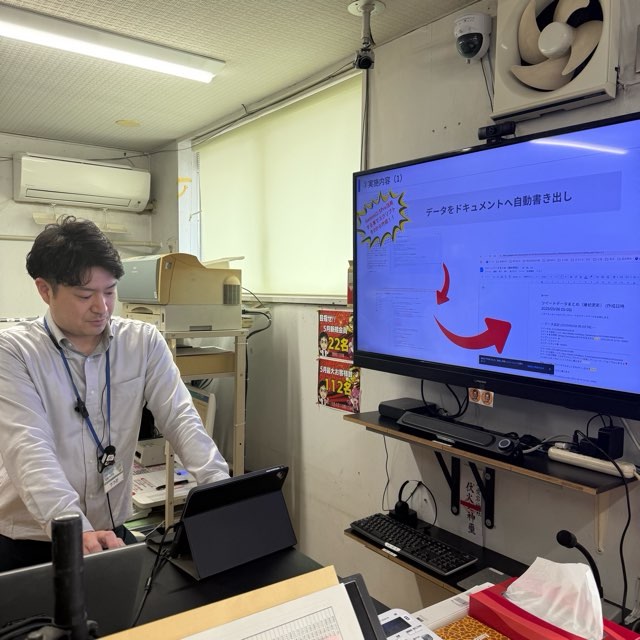

最近の改善は大なり小なり生成AIの活用と組み合わされた物が多いです

目的が、単にツールを導入すること・使ってみることから、成果につながること、それも省力化・自動化にとどまらず「価値創造」に向かっていることは心強い限りです

とはいえ、道具の進化スピードも凄まじいものがありますから、振り落とされることのないように、全グループの勢力を傾けて、知恵の連結と内部化まですすめてまいりますよ

人生は「ねばならぬ」論よりも「かくありたい」論で進みたいですね

成功している飲食業のモデルとその進化を実体験しつつ、いつのまにやら乗っかりつつある自分を再発見し、自社のサービスにもしっかり盛り込んでいこうと思った次第です

いい勉強になりました

社業と同じぐらい、業界環境のステップアップも今年は貴重な機会です

残された資源(主に時間)を「もうこれしかない」と思うか「まだこれだけある」と思うか、両方の見解を組み合わせながら、偉大な成果を上げましょう

なぜ?の一つが、冒頭の長文ですから