期末が近づくと、翌期の経営計画を作成するようになって約20年経ちました

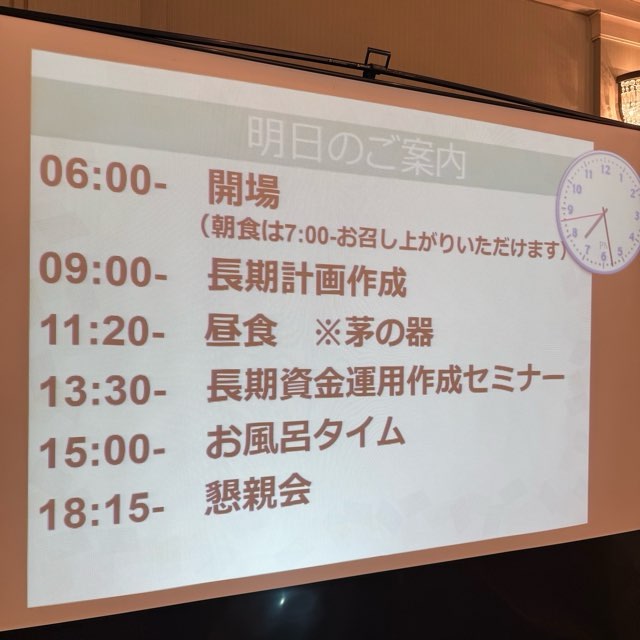

使う道具や幹部の参画度合いなど、やり方は少しずつ変化しておりますが、普段の場を離れた環境で、普段お目にかからない方々と作成するという点についてはずっと変わりません

「計画づくり」は、現実現場のデータを自分たちなりにセンシングし、自分たちなりに解釈・定義付けをした情報をシミュレートするということであり、最終的には理屈としてはチンプンカンプンだけど、結果が清ければそれでよい、という、今流行りの生成AIみたいな情報処理をやってます

そんな中で大切なことは、一旦は「カオス」を引き起こすことで新たなモデルがいつの間にか浮かび上がってくるという事実と、そのためには相対的に大量の情報にふれる必要があるということ

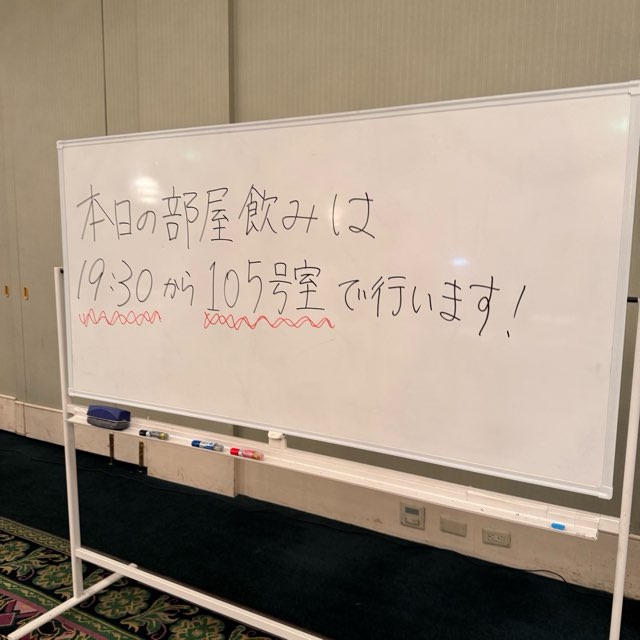

人間の脳にカオスを引き起こす物質を、嫌々ながらも、仕方なく接種するこの合宿には、そんな理論が背景にあったのではないかと疑うぐらい、仮説的推論のキレが鋭くなってきます。

ややもすると点と点、部分最適、近視眼、視野狭窄、という、脳にとってもコンピューターにとっても「楽な」範囲で物事を処理したくなるのは、サステイナブルな存在でありたいと思う生物のDNAレベルでの性なのかもしれませんが、しがらみのない人と人との交わりが、知恵と勇気を与えてくれる、そんな5日間を堪能させていただきました。

で、合宿終了後は隔週で実施している輪読会で、再び現実を見る視座の拡張に取り組みます

バイアスは善か悪か、そんな抽象的な思考を、具体的な経営判断をしている我が身に照射しながら、ああ、やはり世の中の現実というのは、観測することで変質してしまうんだなぁ=解釈は十人十色なんだなぁ、ということで得心させられるわけです。

なんだか、良くも悪くも腹をくくって受け止められることの範囲が広がった一週間でした

現実はいろいろな人にご迷惑もおかけしてもいるのですが、少しでも学んだことを「楽しい世の中創り」に活かし、生まれ育った現世に貢献したいと思っております。

今週のおすすめ本